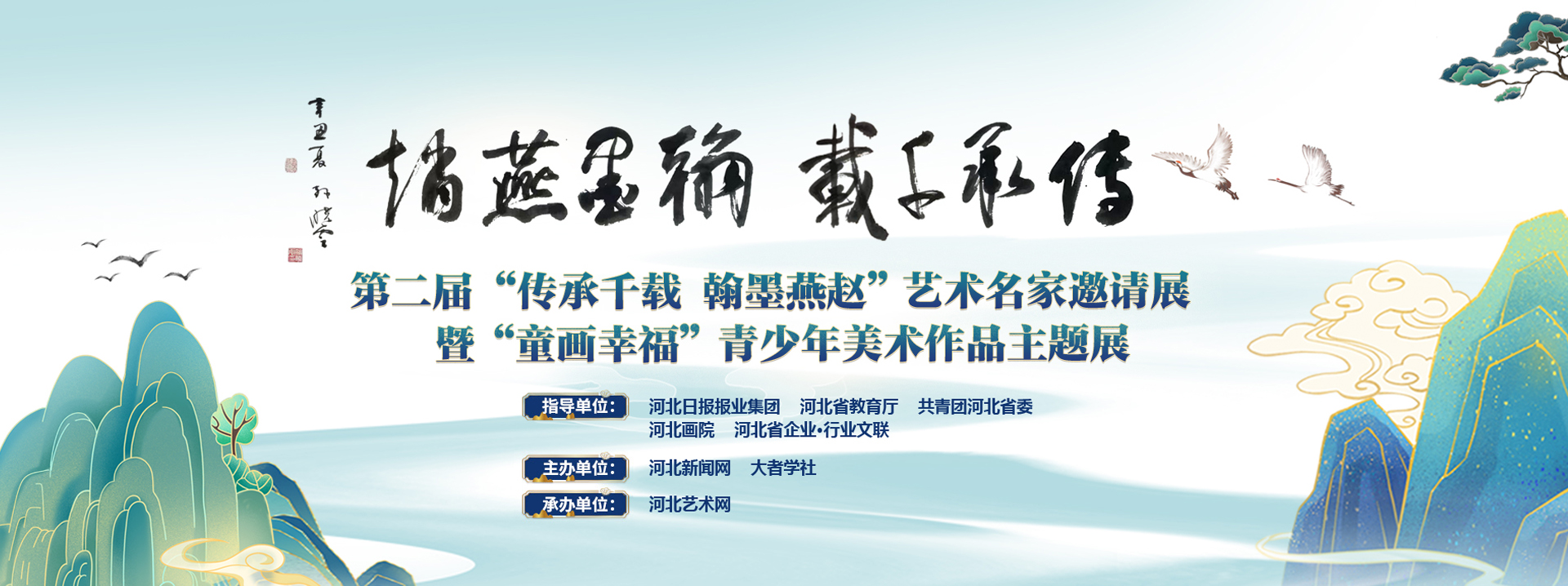

惊见其名、装帧形貌,备觉份量,堪为著作。实为携日月之名而久著于天地,具备了垂传书林的姿态。只粗略一翻,那大量精美图片和洋洋洒洒的推阐文字便扑面而至,不得不细细捧读?!其典丽厚重、贯穿古今、画家骈列、作品琳琅,不由恭默不语——又一部典籍架上不可或缺、难以尘封的书。

这里,没必要赘言今昔的缘起源来,地域滋润又如何深厚,成就了燕赵一隅如今林林总总的创作群体。因为,此著中文章及内容已浩瀚堪为!倒是作为读者的我被引发了游思:仅此一地,便可称“峰”成“岭”;那么,这周边远近尚有多少峰岭未被开发?而总体之观又是怎样一个态势?此著的问世,意义仅在于一山一水吗?倘是一个发端……也许,尚有一系列如此典籍将接踵而至,使燕赵傲然于中华。那一峰又一峰、一岭又一岭的气象,真能让世人一惊!这当是最为广大的意义。

换个角度看,此著又像一座碑。碑有两面;此书亦分两卷:上卷为“古代保定美术”;下卷为“现当代保定美术家”。一面将历史详述;一面又将今人一一提举。这又是一种怎样的苦心孤诣?我猜是编著者欲举轻若重,刻意而为,是深爱。想呀,任何一个时代的“今人”,其份量均不及此前的历史。所谓“今人”一旦与历史互为裙带,其未来是极有可能也成为历史的一部分的。这也好比不管碑的哪一面,文字再少,也将被整座碑的重量所均衡而牢固地存在一样。如此一想,读者或绘者是否也会被著者的殷殷之心所感动呢?至少,我以为此“殷殷之心”源于著者怀着深切的希望,那是一种欲在精神与心灵上,对现在与将来创作群体的提挈。他们想告诉那些美术创作者:努力的过程、参照与结果,能够产生“垂诸文而为后世法”的作用。(文/ 刘蕴琪)

84c003e7-d43d-4412-b375-0207197f0bce.jpg)

冀公网安备 13010802000999号 | 冀B2-20100322

冀公网安备 13010802000999号 | 冀B2-20100322